Escribo este texto varios meses después de que se me hiciera la invitación a hacerlo. Seis, para ser exactos. Cada correo anunciando un retraso iba cargado de una mezcla de culpa y vergüenza. Y la razón para posponerlo fue siempre una: un volumen alto de trabajo al que acompañó un cansancio alto. Y llega un punto en que la autoexplotación —digo esto con el sentido que guarda el término en el contexto de una aproximación marxista— tiene sus límites pese al deseo por continuar y responder a la generosa oportunidad que se me brinda (que en estos tiempos de predominancia del reel, los espacios de escritura son cada vez más escasos).

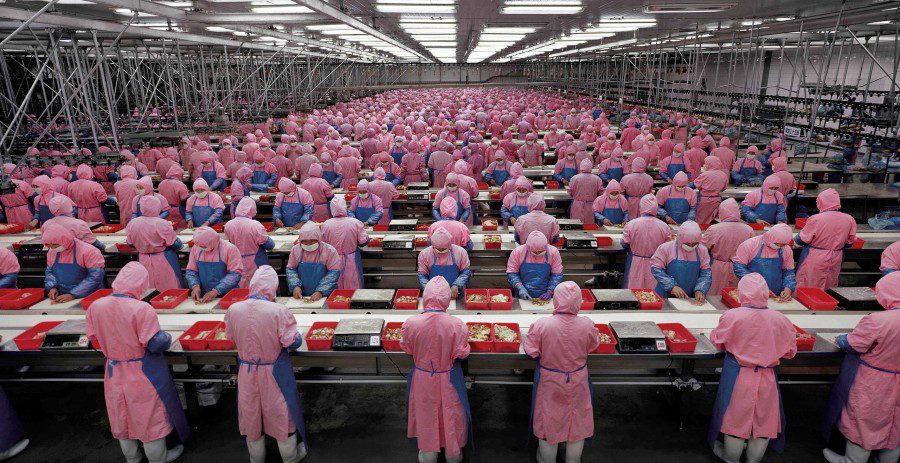

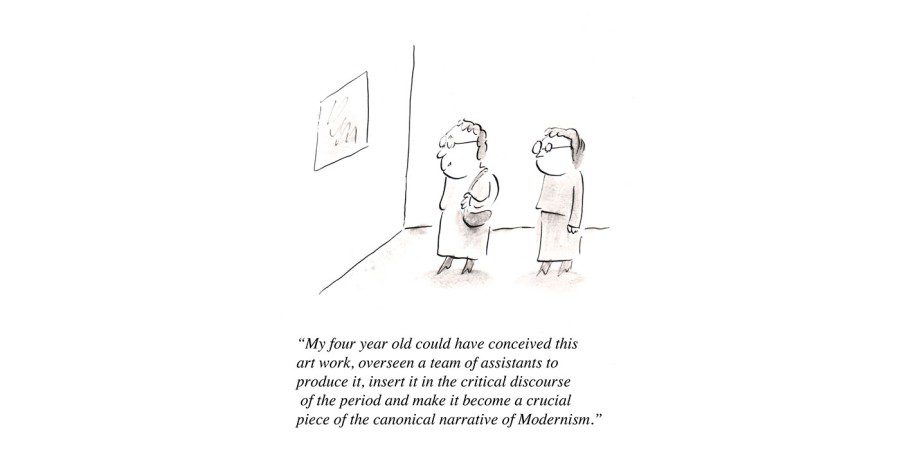

Antes de seguir quisiera hacer una declaración de principios: que en este texto no hay citas, no hay teoría, datos duros o un listado de lecturas y referencias. Esta vez escribo en primerísima persona, sin red de seguridad debajo. Regreso al punto con el que empecé: el “laburo”, el “curro”, la “chamba”. A estas alturas, el debate sobre las problemáticas del trabajo cultural se encuentra bien asentado en la esfera pública (o, al menos, dentro del sector que lo implica): desde los modelos de autoexplotación —la empresa de uno mismo, el extractivismo del creador intelectual de la kreatópolis de la economía naranja1Ups… me traiciono a mí misma. Hago referencia al modelo propuesto por Felipe Buitrago e Iván Duque, cuya tesis central es el capital económico del capital intelectual y creativo, al que califica como motor de desarrollo. El problema es que entiende este como un modelo de negocio que descansa en la propiedad intelectual y en quien es capaz de enajenar y explotar la misma, que no es necesariamente (diría yo, pocas veces) el artista, al que se le proponen esquemas de trabajo donde cede la primera a un tercero. y su compinche el empresario cultural— hasta las nuevas formas de contratación, perfectamente legales pero cuestionables —la figura del proveedor de servicios, tan caro a las instituciones mexicanas, quien tiene las obligaciones de un asalariado pero no las prestaciones y menos los derechos—. Seminarios van y vienen, así como artículos, columnas de opinión, talleres, curadurías y, por supuesto, obras de arte.

A últimas fechas esa discusión tan necesaria me ha resultado un tanto vacía, estancada. No porque considere que haya perdido relevancia o se encuentre resuelta, sino porque, de momento, me pareció que 1) se la instrumentalizaba —hablemos de nuestra precariedad como si fuese algo único y exclusivo, pues porque la cultura y el arte es así, qué carajo, y si podemos sacar de ella cierto prestigio, hagámoslo—; 2) algo no estaba siendo enunciado.…

Este artículo es para suscriptores de EXPRESS

Suscríbete